Las mujeres son las grandes olvidadas de la literatura del s. XX

Dos escritores conversan en un podcast. Los escucho mientras voy en bicicleta. El clima es distendido. Hay humor, hipótesis arriesgadas, complicidad. Cuentan anécdotas, comentan lecturas controversiales de algún clásico. Dan ganas de estar ahí.

Dicen, palabras más, palabras menos, que desde el siglo XX para acá el héroe literario se fue quedando quieto, cada vez más quieto, cada vez más perdedor, cada vez más antihéroe y que en simultáneo a ese detenimiento fue creciendo el volumen de lo que sucede en su cabeza.

«Se apagan los actos y crece el monólogo interno», afirma uno de los escritores. «Eso es el siglo XX en la literatura», remata el otro.

Escucho sus palabras como una revelación. Veo con claridad la imagen de un tipo echado en la cama, o caminando con las manos anudadas en la espalda, cavilando bajo las alas de un sombrero. Sí, claro, coincido en la oscuridad de una noche helada. Ya no hay Quijotes, ni Crusoes, ni Capitanes Ahab. Ya no hay tipos con esclavos a los que se les ocurra dar la vuelta al mundo.

Hago un repaso mental, ahí están: Gregor Samsa, Josef K., K., Leopold Bloom, Oliveira, Martín Romaña, el licenciado Dante C. de la Estrella, Percival Bartlebooth, Zavalita. Se apagan los actos y crece el monólogo interno, vuelve a decir la voz del escritor. Sigo pedaleando. Pero, a ver ¿Y Don Anselmo, Lituma, Fushía? Bueno, un poco monologan, un poco actúan.

¿Y Ludvik Jahn? ¿Los hombres de la familia De Ovando? ¿Los Buendía? Tan quietos no están o por lo menos no todos, o no todo el tiempo.

Empiezo a confundirme ¿Y Alexis Zorbas? ¿Y Kyo y Chen? La confusión es ahora mareo, un andar a tientas. Llego a destino y sólo me queda recostar la bici contra un poste, ponerle candado e interrumpir el hilo de mis reflexiones.

La literatura del s. XX

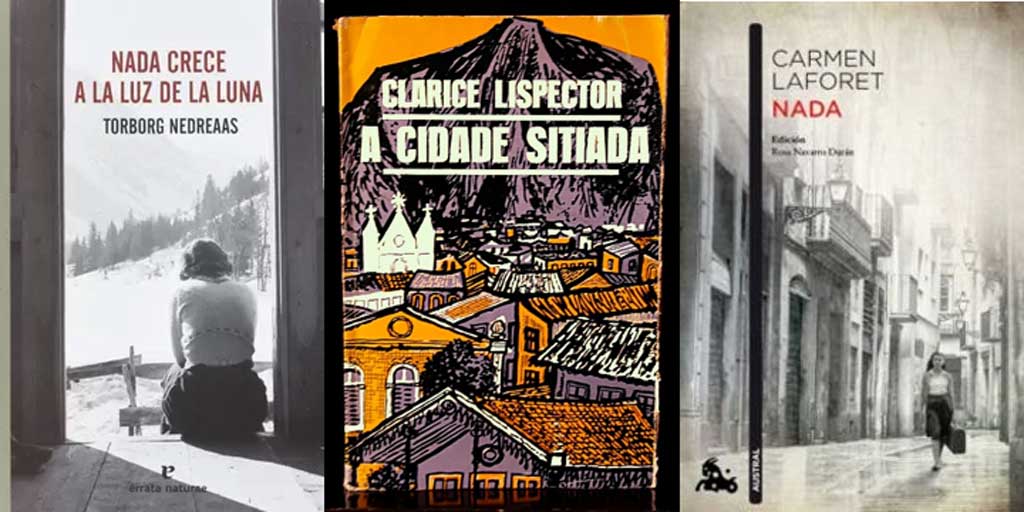

Sin embargo, la pregunta no me abandona: ¿es la literatura del siglo XX un tipo recostado en una cama, divagando? La imagen llama a otras imágenes, escenas hechas de palabras. Entonces veo a Andrea, la joven protagonista de Nada, de Carmen Laforet, recién llegada de Canarias, arrastrando su valija por las calles de una Barcelona segada por la Guerra Civil.

Ya no hay Quijotes, ni Crusoes, ni Capitanes Ahab. Ya no hay tipos con esclavos a los que se les ocurra dar la vuelta al mundo.

Veo a la mujer, evocada por Annie Ernaux, que sirve papas y leche de la mañana a la noche para que su hija pueda sentarse en un anfiteatro a escuchar hablar de Platón. Veo a la mujer solitaria de Gruben, la protagonista de Nada crece a la luz de la luna, de Torborg Nedreaas. Veo a Hélène, la protagonista de El amante, de Marguerite Duras. Veo a Ana Frank y a Anaïs Nin esconder sus diarios. Veo a Marta y Luisa. Veo a la Señora Dolloway. Veo a Lucrecia Neves. Veo a Manu y a Nadine, las Thelma y Louise del policial sexual francés de fin de siglo.

Imágenes como flechas que agujerean el sentido común de la conversación de los dos escritores. Imágenes que saltan por encima de la seguridad con la que hablan los escritores para mostrar que hay tanto que no entra en sus sentencias.

Imágenes que le sacan la lengua a la palabra autoridad. Imágenes en las que se imbrican una y otra vez autora y narradora, vida y ficción, personaje y biografía en un entramado de punto apretado; todo eso que nos dijeron que debía estar prolijamente separado.

En mis lecturas, erráticas, desordenadas, sin mapa ni norte, vi a decenas de mujeres de distintas edades, clases sociales, lengua, ocupación y nacionalidad abrirse paso en sociedades que no les pertenecían. Las vi estirar límites, eludir normas y mandatos hasta encontrar su lugar, un lugar que hoy es un poco nuestro. Las vi, si no, exiliarse, ser las extranjeras para siempre: fueron las monstruas, las locas, las de las crisis nerviosas, las malas madres, las ambiciosas, las poetas, las suicidas.

Las mujeres de mis lecturas, abren el cuerpo, hacen el amor, exploran su sexualidad, se prostituyen, arman valijas, se van dando un portazo o esperando los ronquidos del marido para huir. Escriben diarios y los esconden, dejando todas las pistas para que sean encontrados. Algunas descubren que están embarazadas; algunas mueven cielo y tierra para abortar, otras paren a sus hijos, no saben qué hacer con ellos, se suicidan.

O los educan en libertad. En los relatos ellas mienten a las autoridades y a veces a sí mismas, roban plata del cajón de la abuela o del supermercado de la esquina, rezan a un Dios ajeno, aman sin permiso, contra las normas, porque sí. Cuidan, dan curso a la rabia y al llanto, dicen adiós a las que fueron, se dan un nombre nuevo, encuentran las palabras, inventan, imaginan, crean. Buscan, buscan, no se cansan ¿No son ellas también heroínas de la literatura del siglo XX?

Ellas, las escritoras protagonistas

En mis lecturas, veo mujeres sentadas frente a un cuaderno, fumando mientras buscan palabras para decir eso que aún no ha sido contado pero que bulle como un río subterráneo de vida, uno verdadero. Luego nos veo a muchas de nosotras, lectoras de este lado del siglo y de la literatura, pasando páginas y páginas de errancias en busca de eso que sabemos alguien ha debido de escribir.

Nos veo saltar del canon a las recomendaciones de boca en boca, regalarnos historias que mueven una fibra que se queda petrificada ante la razón y los soliloquios. Recuerdo a Alejandra Costamagna, la escritora chilena, explicando las diferencias entre la literatura de caza y la de recolección.

Sé que entre el Quijote aventurero y el tipo entregado a la neurosis de su monólogo interior hay una mujer que calibra la madurez de las ciruelas en su canasta, porque con ellas hará una mermelada, descubrirá el dulzor de su cuerpo y velará en un diario las palabras que no puede decir en voz alta.

Hasta que se publiquen. Sé, en definitiva, que son muchas las voces y diversos los heroismos en el ancho cauce de la novela del siglo XX.