«Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.»

Luego, unas «recomendaciones» que no eran sino amenazas. Y firman los tres Comandantes Generales: el del Ejército, el de la Armada y el de la Fuerza Aérea. Videla, Massera y Agosti. Fueron los primeros tres. Luego vendrían más, serán doce en total.

Con estas palabras hizo su entrada a la historia argentina la dictadura militar que emplazó una maquinaria de secuestro, tortura, violación y muerte cuyas esquirlas no dejan de alcanzarnos. Terrorismo de estado se llama.

Más de siete años después del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando finalmente entregaron el gobierno a un Presidente electo, había en el país treinta mil desaparecidos, quinientos bebés nacidos en cautiverio y apropiados -de los cuales ya hay 139 recuperados-, cientos de exiliados políticos, un tejido social roto, un aparato productivo pulverizado, varios nuevos ricos gracias a la bicicleta financiera, más de seiscientos soldados muertos en una Guerra insólita con Gran Bretaña y la ratificación del control extranjero sobre el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del sur y Sandwich del sur, que había sido usurpado en 1833. Ah, y una Copa en el Mundial de fútbol organizado para lavarle la cara a la dictadura. Sportwashing se llama.

Hoy, a cuarenta y nueve años del inicio de la dictadura, seguimos recordando. Porque del pasado no se prescinde por una operación de la inteligencia ni de la voluntad, como sostiene Beatriz Sarlo en Tiempo pasado. El pasado irrumpe. Es un acontecimiento que no cesa de ser.

A contramano de lo que suelen decir quienes hablan de dar vuelta la página, mirar el pasado no es anclarse en un tiempo que ya pasó, sino lanzarse en tensión hacia el futuro. Porque el futuro se escribe y se reescribe a partir de las memorias. Porque Memoria, Verdad y Justicia sigue siendo un acicate y una deuda que honrar.

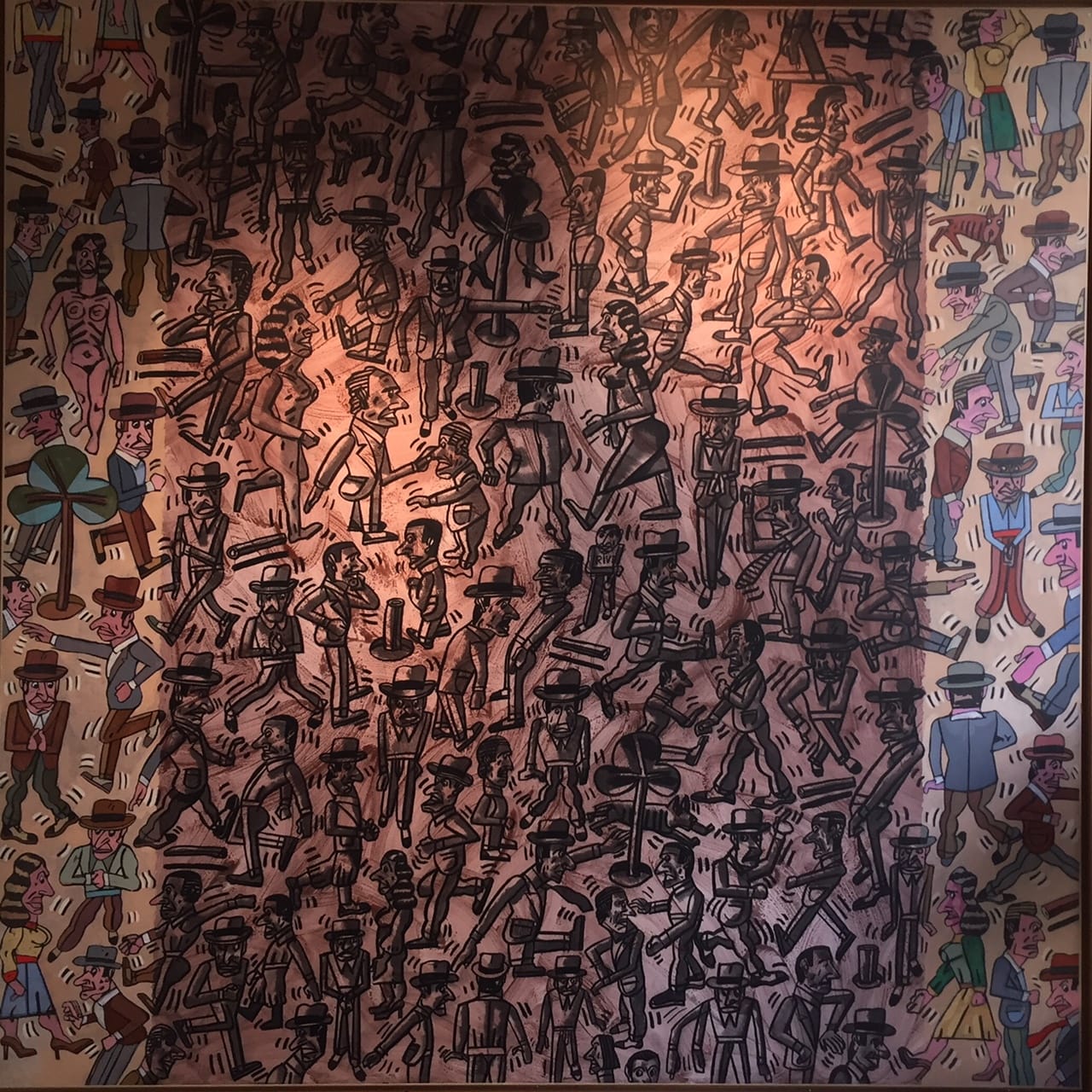

¿Cómo se narra el horror?

Probablemente no haya cómo. O sí. Hace falta tiempo -lo que el tiempo hace- y hacen falta voces, un coro, fragmentos, distintas entradas. Hace falta mover la cámara, cambiar el ángulo, mudar el lenguaje.

Por orden cronológico -porque no hay orden posible para el abordaje de lo siniestro- voy a dejar aquí referencias a diez películas y una canción que antes fue poema. Podrían ser más, podrían ser otras, ser libros, pinturas, obras de teatro, esculturas. Son éstas, apenas un intento de acercar un haz de luz a esos siete años y medio de violencia, destrucción y delirio. Una luz refractaria, oblicua, poca, a veces más lejana, a veces encandilante. Una luz que, por contraste con las sombras del silencio, la negación y el olvido, nos pone a conversar.

Y se animan a llamarle la década perdida

En 1982, aún en dictadura, Fernando Ayala filmó Plata Dulce. Una crónica, argentina hasta la médula, sobre las consecuencias de la política económica de desindustrialización y el crecimiento de la especulación financiera que instaló la dictadura. Todo a través de las peripecias de unos personajes tan entrañables como anitihéroes.

En 1984 el gran cantautor Juan Carlos Baglietto junto con Celeste Carballo, Nito Mestre, Oveja Negra y un jovencísimo Fito Páez lanzaron el doble vinilo Porque cantamos, grabado en vivo en recitales hechos en Buenos Aires y Santiago de Chile. El primer corte es una versión del poema del uruguayo Mario Benedetti Por qué cantamos. Si el poema pregunta, el disco responde. Y la tautología nos devuelve al poema. Es decir, al lenguaje. Un Eros entre tanta pulsión de muerte.

si cada noche es siempre alguna ausencia

y cada despertar un desencuentrousted preguntará por qué cantamos

En 1985 Luis Puenzo filmó La historia oficial. Una gesta histórica. No sólo porque ganó el Oscar a mejor película extranjera, sino por las condiciones en fue filmada las que se filmó y el momento en que salió a la luz. El guión, los actores y actrices, las escenas, todo en esta película conspira para que sea el clásico que es. Narra la historia de Alicia, una profesora de historia que empieza a sospechar que la niña que adoptaron con su esposo seis años atrás, tan chiquita aún, pueda ser hija de una mujer secuestrada y desaparecida. Alicia representa, tal vez, el país que de a poco empezó a abrir los ojos. ¿Por qué no? Otra Alicia, la de la canción que escribió Charly Garcia en 1980 para Serú Girán, ya había sido metáfora del país. Quién sabe Alicia este país no estuvo hecho porque sí.

Las Madres de Plaza de Mayo son parte de la trama. Las Madres y Abuelas fueron -son- mujeres que en plena dictadura no dudaron en salir a pedir públicamente por la aparición con vida de sus hijos e hijas secuestrados y que a lo largo de décadas serán un motor inclaudicable de la búsqueda de justicia.

No hay historia oficial que no tambalee ante el rugir las historias subterráneas, las que van viendo la luz con el tiempo, cuando del otro lado hay una escucha dispuesta. Memoria e historia, un conflicto vivo, inacabable.

si los nuestros quedaron sin abrazo

la patria casi muerta de tristeza

usted preguntará por qué cantamos

En 1986 se estrenó La noche de los lápices de Héctor Olivera. Narra el secuestro y la tortura de diez estudiantes secundarios, ocurrida en septiembre de 1976. Seis de ellos continúan desaparecidos al día de hoy y cuatro de ellos son sobrevivientes. La juventud -su gracia, su luz, su fuerza- es protagonista de esta película. La desmesura y el dogmatismo imperturbable de las fuerzas del orden también.

si fuimos lejos como un horizonte

si aquí quedaron árboles y cielo

usted preguntará por qué cantamos

Las de este siglo

En 2002 se estrenó Kamchatka, del director Marcelo Piñeyro. El TEG -Táctica y Estrategia de la Guerra, vaya nombrecito- había sido uno de nuestros juegos de infancia. De entre todos los territorios, Kamchatka nos encantaba, porque no lo conocíamos y así sonaba, extranjero de verdad. En 2002, el año siguiente a que el país se derrumbara -otra vez- y cuando los que habíamos nacido en los setenta pisábamos los treinta años, vimos Kamchatka. Una película sobre el miedo, sobre las capas y capas de miedo, sobre las decisiones, sobre la vida y la muerte, sobre sobrevivir. Y como Harry, el niño que narra la historia, también entendimos el secreto. Kamchatka, un lugar para resistir.

cantamos porque el cruel no tiene nombre

y en cambio tiene nombre su destino

En 2005 llegó Hermanas, la ópera prima de la cineasta Julia Solomonoff. Ocurre lejos, en Estados Unidos. Y cerca, en el corazón de una familia atravesada por los dolores de la dictadura. La directora elige a dos hermanas para poner en escena las tensiones, individuales y colectivas, entre silencio y memoria, entre olvido y supervivencia.

cantamos porque el grito no es bastante

y no es bastante el llanto ni la bronca

En 2006, uno de los directores estrella de lo que se dio en llamar el nuevo cine argentino, Adrián Caetano, filmó Crónica de una fuga. Terrible. Cruda. Dolorosísima. Basada en la novela “Pase libre: la fuga de la Mansión Seré” de Claudio Tamburrini. Narra el secuestro y la tortura de cuatro jóvenes deportistas en el centro clandestino de detención (ccd) conocido como Mansión Seré, en Morón, Provincia de Buenos Aires. Narra también la fuga, la única registrada. Se estima que durante la dictadura hubo alrededor de 800 centros clandestinos de detención en funcionamiento en todo el país.

cantamos porque los sobrevivientes

y nuestros muertos quieren que cantemos

En 2010, llegó a los cines La mirada invisible de Diego Lerman. Basada en la novela Ciencias Morales, del escritor Martín Kohan. La película transcurre en el Colegio Nacional Buenos Aires, hacia fines de la dictadura, después de la Guerra de Malvinas. Marita, la protagonista, es la celadora, es decir, la encargada de que todo funcione como debe funcionar, que nada se salga de los bordes. El celo está puesto en la mirada. Ella mira y es mirada. Y en esa mirada radica uno de los enclaves autoritarios de los que habla la literatura de las transiciones democráticas. La vigilancia, la delación, internalización del orden del algo habrán hecho. La amenaza de ser sospechoso.

cantamos porque el sol nos reconoce

y porque el campo huele a primavera

En 2012, Benjamin Ávila filmó Infancia clandestina. Otra vez el miedo y el no entender narrados desde el punto de vista de un niño: Juan, que también es Ernesto. Juan es hijo de militantes montoneros que se habían exiliado fuera de Argentina. En 1979 deciden volver para la “contraofensiva montonera”, que terminó en el secuestro y muerte de buena parte de los militantes que habían vuelto. Sí, eso ocurrió y es parte de la biografía del director de la película. El contraste entre las escenas de la intimidad de la familia y las que narran la violencia, las armas, el miedo es espeluznante.

cantamos porque llueve sobre el surco

y somos militantes de la vida

En 2016 la dupla de Francisco Márquez y Andrea Testa llevó a los cines -y a Cannes- La larga noche de Francisco Sanctis. Basada en la novela homónima de Humberto Costantini narra el vuelco que da la vida de un hombre común, un hombre gris podríamos decir, cuando tiene que tomar una decisión después de una llamada clandestina. El hallazgo está en narrar la dictadura desde el punto de vista del héroe involuntario.

cantamos porque el niño y porque todos

y porque algún futuro y porque el pueblo

En 2022, se estrenó Argentina, 1985 de Santiago Mitre, que compitió por el Oscar a Mejor película extranjera. Una película magistral y necesaria que, estrenada cuarenta y seis años después del golpe militar, habla de la urgencia de seguir hablando. Narra una de las gestas argentinas: el Juicio y condena por crímenes de lesa humanidad en el fuero civil a las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Gracias a la labor realizada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por Alfonsín cuatro días después de haber asumido la presidencia de la Nación en diciembre de 1983, el fiscal Strassera, a cargo del Juicio, contaba con miles de testimonios procedentes de todo el país. El Juicio fue único en el mundo y fuente de orgullo para un país que cada vez tiene menos motivos para ello. Cine en estado puro. Historia viva. Política con mayúsculas. La alocución final del fiscal recupera el título del Informe presentado por la CONADEP en 1984: Nunca más

y porque en este tallo en aquel fruto

cada pregunta tiene su respuesta.

No hay ficha que arme el rompecabezas. No hay palabras que agoten la Historia. No hay poema que redima lo que fue. No hay lengua que albergue el infierno.

Y sin embargo, la vida.

Si te gusta lo que hacemos y quieres que este proyecto siga creciendo, puedes apoyarnos en

PayPal.

Cada aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener vivo este proyecto independiente.