Hace días me visita con insistencia una escena que leí en un cuento o un poema, no sé. Un hombre junto a una chimenea. Reposa un brazo sobre la mesa, con el otro sostiene un libro. De a ratos el hombre, viejo, cabecea, deja caer la barbilla hacia el pecho, vencido por el sueño. Unos minutos nada más, hasta que un ruido de afuera o un ronquido suyo, lo despierta. Y entonces vuelve a poner los ojos en la página que tiene delante. Es de noche. Desde el sofá, la hija, en la mediana edad, lo mira leer y aunque hace años que no va a misa, tal vez repite para sí las palabras de la liturgia: Es tarde Dios mío, anochece ya y se nubla el camino.

Azul

¿De qué color es el abrigo de lana que lleva puesto el hombre? Azul, podría ser azul, el color de los sueños de Joan Miró; el color de la etapa en que Picasso pintó la melancolía.

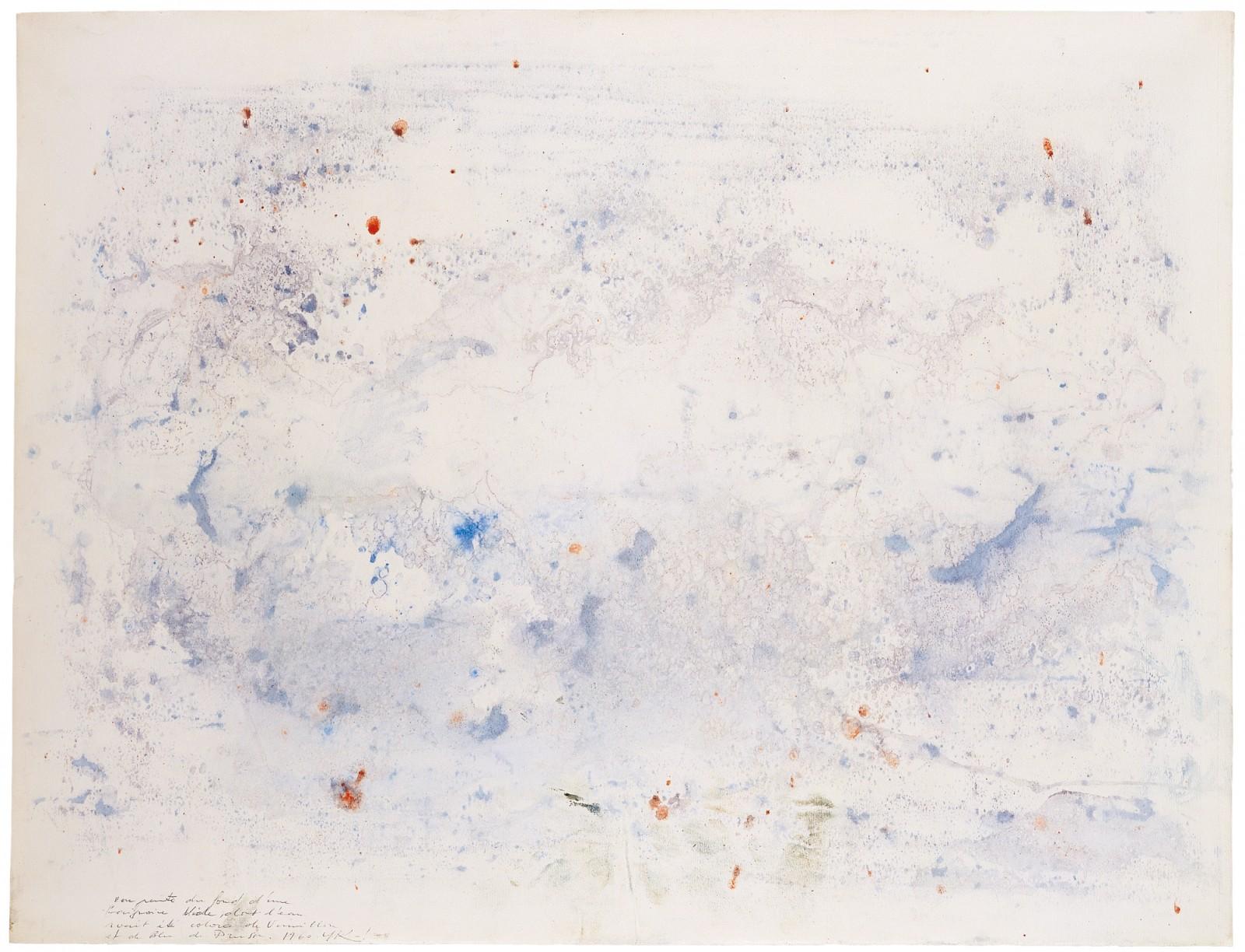

En Una guía sobre el arte de perderse (Fiordo, 2021), la escritora estadounidense Rebecca Solnit, dedica un capítulo al azul de la distancia. En él cuenta la búsqueda estética del artista francés Yves Klein (Francia,1928-1962), quien, a través del entrecruzamiento de los lenguajes de la pintura, el misticismo, la música, la fotografía y las performances, sacudió la pintura modernista y el devenir del arte en la segunda mitad del siglo XX.

En la década de los ’50 creó y patentó el International Klein Blue o Azul Klein y en 1957 expuso en Milán once pinturas monocromáticas, de color azul, claro, sin diferencias entre sí pero con diferentes valores monetarios, una forma de introducir humor (y contestación) en la maquinaria de la compra y venta de objetos de arte.

A propósito del color azul, Solnit sostiene que “representa el espíritu, el cielo y el agua, lo inmaterial y lo remoto, de forma que, por tangible que sea y por muy cerca que esté, siempre transmite distancia e incorporeidad”.

Entonces, me digo, el abrigo del hombre que es contemplado por la hija, no es azul.

Verde

Vuelvo a la escena que creo haber leído hace un tiempo, no sé dónde. Una hija repasa los errores del hombre viejo que está junto a la chimenea, su padre. ¿Es de color verde el abrigo que lleva puesto el hombre?

Verde es el sustrato de los poetas estadounidenses Walt Whitman (1819-1892) y Henry Thoreau (1817–1862), volcados a la naturaleza y la vida lenta. Verde fue uno de los colores elegidos por los impresionistas franceses para intentar captar las variaciones de la luz en la naturaleza. Verde, el color de los partidos ecologistas.

Escribir en Nos vemos los Jueves nos está robando horas al sueño y al trabajo. Ayúdanos en Patreon para que el esfuerzo siga valiendo la pena.

Durante tres décadas, Claude Monet (Francia, 1840-1926) pintó cientos de nenúfares, inspirado en los jardines que él mismo cuidaba alrededor del estanque de su casa en Giverny. Algunas de esas obras, que bien podrían llamarse variaciones sobre lo verde, pueden verse en diversos museos de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso México.

En su vertiginosa novela Un verdor terrible (Anagrama, 2020), el escritor chileno Benjamín Labatut narra la vida de un puñado de científicos del siglo XX que revolucionaron la física, la química y las matemáticas, y que, por unas vías a veces directas y otras inverosímiles, tienen que ver con nuestras vidas. Entre otros hombres excepcionales, Labatut nos sienta cerca de Fritz Haber (1868 – 1934), tan cerca que podemos sentir su aliento, sus dudas, sus remordimientos. Haber fue un químico judío alemán que remeció los límites de la agricultura al crear un método para la fijación del nitrógeno, necesario para la vida de las plantas. El hallazgo evitó una hambruna generalizada y dio inicio a la era de los fertilizantes. Haber fue también el responsable de investigaciones acerca del uso de gases como arma de destrucción, pero esa es otra historia. A propósito del exceso de nitrógeno en el planeta Tierra a raíz de los descubrimientos de Haber, Labatut imagina un mundo en el que las plantas “fueran libres de crecer sin freno (…) sobre la faz de la tierra hasta cubrirla por completo, ahogando todas las formas de vida bajo un verdor terrible.”

No, no hay falta de oxígeno, ni de vida en el abrigo del padre. No es, de ninguna manera, verde.

Gris

Ahora me doy cuenta: la escena comienza con una maniobra de distracción. La voz narradora nos hace creer que se trata de una escena en la que un viejo lee, o deja pasar el tiempo al calor de la chimenea. Poco después sabemos que hay allí una hija. Entonces la cámara se traslada, ahora la escena es sobre una hija que no puede dejar de evocar las caídas de ese padre, las exageraciones, la inutilidad de los portazos y las calificaciones. Hunde su cabeza de lleno en cavilaciones antiguas hasta que un detalle en el abrigo del padre -un color, una textura, un punto flojo- tuerce la narración.

El fuego de la chimenea reverbera en la lana del abrigo y en esa conjunción de luz y calor, la hija reconoce el nombre del padre, su herencia. ¿Es gris el abrigo? Podría ser. Gris, como un pez, como el lenguado al que el poeta peruano José Watanabe (1945 – 2007) le da voz en un poema que comienza así:

Soy

lo gris contra lo gris. Mi vida

depende de copiar incansablemente

el color de la arena

Y termina de esta manera:

A veces sueño que me expando

y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande

que los más grandes. Yo soy entonces

toda la arena, todo el vasto fondo marino.

Sí, el abrigo podría ser gris. O del color de la arena o de un durazno al mediodía. Poco importa. Frente a la chimenea y al hombre viejo -un hombre que se equivocó y a la vez defendió sus ideas con el cuerpo, un hombre que de a ratos lee, de a ratos descansa-, la hija recuerda que fue su madre, muerta hace años, quien tejió el abrigo que ahora lleva puesto el padre.

De ese color que no logra distinguir con claridad, está hecha la genealogía de sus lealtades. Ahí, en ese color sin nombre, se tejen la ternura y la osadía de vivir.

Poesía

Y entonces, aparece. La escena, el poema, la evidencia de la imaginación que enmienda la memoria. En “Poema tardío a mi padre” Sharon Olds (Estados Unidos, 1942) evoca a su padre de esta manera:

De pronto pensé en ti

de chico en esa casa, los cuartos sin luz

y la chimenea caliente con el hombre frente a ella,

silencioso.

Y sigue:

…recordé a aquel

niño formándose delante del fuego, los

pequeños huesos dentro de su alma

retorcidos y rotos desde el tallo, los pequeños

tendones que sujetaban el corazón en su lugar

se quebraron. Y lo que te hicieron

tú no me lo hiciste. Cuando te amo ahora,

me gusta pensar que le estoy dando mi amor

directamente a ese niño en el cuarto del fuego,

como si pudiera llegarle a tiempo.

O tal vez no. Tal vez no sea ésta la escena que me ronda. Tal vez esté en otro cuento, otro poema, y tenga que seguir buscando.

Nos vemos los jueves es un proyecto independiente creado sin grandes medios. Si disfrutas de nuestros artículos y quieres que sigamos publicando,

puedes apoyarnos en Patreon.

Cada aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a mantenerlo vivo.