Esta semana, los caprichos del algoritmo me llevaron a escuchar Les gens qui doutent en una hermosa versión de Vincent Delerm, Jeanne Cherhal y Albin de la Simone. Volví a emocionarme, claro. Como si no supiera la letra de memoria, como si no gustara yo también, como la gente que duda, de las canciones chiquitas.

Cada vez que una canción, una novela, una película me conmueve, busco entrevistas que develen algo del secreto -sabiendo de antemano que es una acción condenada al fracaso-.

La muy catastrófica visita al zoo (Literaturas)

18,90 € (a partir de 31/01/2026 20:02 GMT +01:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)Test de literatura

Sin embargo, aún cuando no alcanzo a conocer el mecanismo que sostiene la escritura –¿porque es incognoscible, incomunicable?-, el diálogo entre dos personas, si es genuino y sin poses, me deja pensando. Esta vez no fue la excepción.

En una entrevista de 2017 en Inter France, la compositora y cantante Anne Sylvestre (1934-2020), cuenta que escribió la letra en 1977 harta de la gente llena de certezas que la rodeaba. Les gens qui doutent, un himno de la chanson française, repite me gustan las personas que dudan, me gustan las personas que tiemblan. Como si duda y temblor fueran parte de un mismo movimiento.

¿Qué hacen quienes escriben con la duda y el temblor?

Más que respuestas, buscaré caminos.

Trabajar, trabajar, trabajar

Empiezo por Los versos que tarjo, del enorme poeta peruano José Watanabe (1945-2007).

Las palabras no nos reflejan como los espejos,

así exactamente, pero quisiera.

Escribo con una pregunta obsesiva en las orejas:

¿Es ésta la palabra exacta o es el amague de otra que viene

…………………………..no más bella sino más especular?

Por esta inseguridad

tarjo,

toda la noche tarjo, y en el espejo que aún porfío

sólo queda una figura borrosa, mutilada, malograda.

Es como si cumpliera la amenaza de la madre sibilina

Al niño que estaba descubriéndose, curioso,

en su imagen:

“Tanto te miras en el espejo que

algún día terminarás por no verte”.

Los versos que irreprimiblemente tarjo

………………………….se llevarán siempre mi poema.

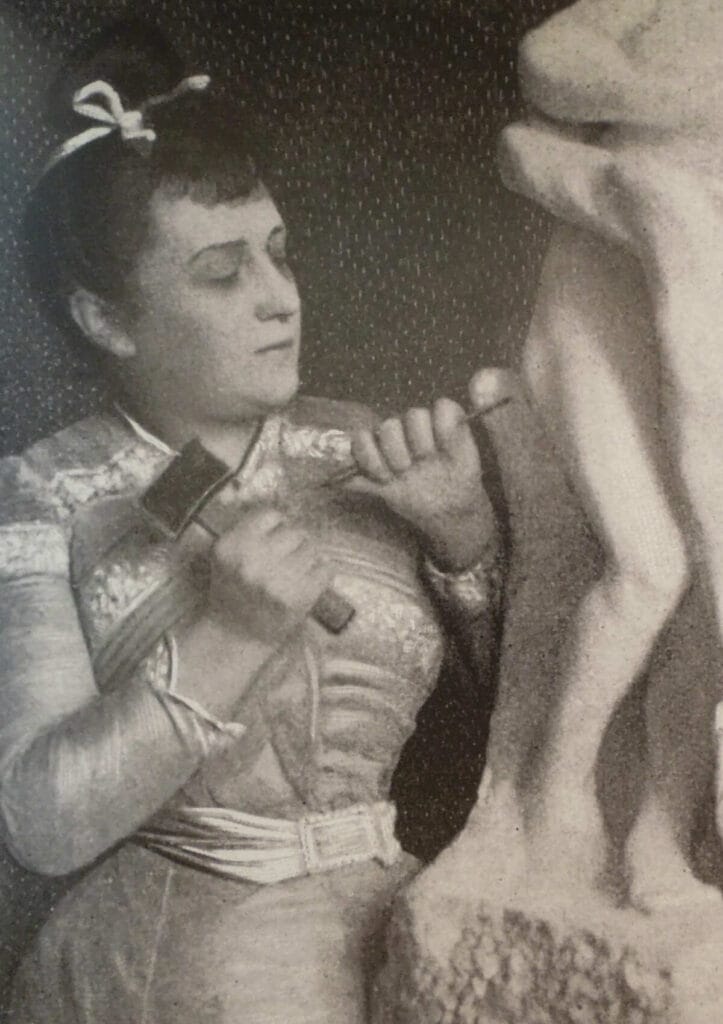

Tarjar, en Perú, Bolivia y Chile quiere decir tachar. Algo en el sonido de la palabra me hace pensar en el movimiento que hacen los escultores sobre el yeso, el mármol, la arcilla. Tarjar es, en mi diccionario, cincelar una materia que se resiste.

Una vez más, siempre una vez más

En 2019, el escritor argentino Alan Pauls (Buenos Aires, 1959) dio la Conferencia “Probar otra vez. Fallar otra vez. Fallar mejor”, que luego se transformó en un libro -chiquito e inmenso, claro- Fallar otra vez, publicado por Gris Tormenta.

Allí, Pauls se pregunta “¿Cómo, equivocarse podría ser, no el accidente desdichado que la corrección, siempre vigilante, enmendaría justo a tiempo, antes de que arruine del todo el resultado, sino un camino, o mejor dicho, el camino?”

Tarjar: Señalar o rayar en la tarja lo que se va sacando fiado, o lo que se cuenta. Sinónimo de rayar, marcar

— R.A.E.

Vuelven a mí los versos que tarja Watanabe. Pauls va a sostener la idea de que corregir es seguir escribiendo por otros medios, en otros campos, a través de otras dimensiones. Lo que le permite a Watanabe dar a luz un poema que habla del poema que no va a poder escribir.

En El ruido de una época, la escritora argentina Ariana Harwickz (Buenos Aires, 1977) sostiene que “Para encontrar la escritura, a veces hace falta no escribir, no conocer el argumento, ni el personaje, ni la trama, ni la intriga. No escribir sino buscar el deseo de la escritura, la búsqueda de ese deseo ya es un procedimiento literario. La lengua que se arma en ese deseo único no existe antes ni después, no fue creada.”

El monje que vendió su Ferrari

6,36 € (a partir de 01/02/2026 02:55 GMT +01:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)El deseo de la escritura que, cómo no, se encuentra escribiendo. Por fuera de los procedimientos, la técnica, los géneros. Escribir. Con y contra las tradiciones. Escribir. Cuántas veces ante la pregunta de por qué escriben, escritores y escritoras responden: porque no se hacer otra cosa, porque si no escribo me muero, o me vuelvo loca.

La lengua que se arma en ese movimiento de perseguir el deseo de la escritura, es lengua y no es solo lengua. Quiero decir, es lengua y es cuerpo. Aunque no lo parezca, escribir es un acto físico.

Se escribe con los dedos y el cerebro y los ojos, pero también con los músculos, las emociones; con olores, sabores, sus huellas en el sistema nervioso; con o sin cansancio; con o sin alegría, pesadumbre, ira, nostalgia. Se escribe con y contra las cicatrices. Con y contra los recuerdos, la memoria, el olvido. No es ningún riesgo hacer lo que uno ama, dice Anne Sylvestre en otra entrevista.

En “El cuerpo sabe” la poeta argentina Pilar Alvarez Masi (Cañuelas, 1987) escribe:

El peso del velo sobre el cuerpo,

la lengua que niega,

y el cielo

con tantos jazmines cortados.

Alguien plantó esos jazmines, los hizo crecer. Alguien esperó para cortarlos en el momento preciso, para desparramarlos en el cielo justo cuando el velo en el cuerpo y la negación de la lengua. Escribir es, también, observar, cultivar la disposición por descubrir belleza ahí donde otros verían sólo tallos amputados.

Por su parte, la escritora y periodista española Rosa Montero (Madrid, 1951) dice en “El peligro de estar cuerda” que “la escritura es un esqueleto exógeno que nos mantiene en pie.” A priori, esta idea es la contraria a la de la búsqueda del deseo. Pero quién dice que los caminos de la escritura son únicos. Entiendo esta afirmación de Montero más cercana a la idea de hogar que a la de prótesis. Escribir es volver a casa.

Es difícil resistirse a la tentación de volver, dice el escritor y drmaturgo italiano Alessandro Baricco (Turín, 1958) en Seda. Escribir es volver a casa para poder decir Gracias por la ternura. Escribir es volver a casa, sabiendo que habrá que volver a partir. Y partir, escribe Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941), es siempre partirse en dos.

Si te gusta lo que hacemos y quieres que este proyecto siga creciendo, puedes apoyarnos en

PayPal.

Cada aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener vivo este proyecto independiente.