Mientras que Europa sufría la Revolución Francesa, Argentina se convertía en uno de los principales centros arqueológicos mundiales.

En 1787 en las orillas del río Luján, en la actual provincia de Buenos Aires, se descubrieron los fósiles de un esqueleto casi completo de un gran animal desconocido. El virrey del Río de La Plata se encargó de que fueran documentados fielmente con descripciones y dibujos y los envió en siete cajas bien empacadas al Real Gabinete Natural de Madrid. Allí, Bru, el naturalista encargado de disecar los animales y recomponerlos para poder exponerse, fue montándolo hueso a hueso. Era la primera vez que se reconstruía el esqueleto de un animal prehistórico y llamó mucho la atención de los estudiosos europeos.

Mientras tanto, en el lugar de origen de los fósiles, la región del Río de La Plata, los hallazgos continuaban y eran estudiados por naturalistas locales antes de partir hacia la metrópoli. El flujo de comunicación y de saberes de un lado al otro del océano era constante y el comercio científico fue fructífero en ambas direcciones.

En las primeras décadas del siglo XIX tres sacerdotes destacaron por su erudición en ciencias naturales en la región del Río de la Plata. Eran Saturnino Segurola (1776-1854), Dámaso Larrañaga (1771-1848) y Bartolomé Muñoz (-1831). Estos tres eruditos recopilaban especímenes, los clasificaban y contaban con unas ricas bibliotecas que iban aumentando a medida que los viajeros europeos llegaban hasta esas tierras con sus cargamentos de libros.

Estos clérigos intercambiaban sus conocimientos y especímenes entre ellos, así como sus libros, manuscritos y dibujos. Sus colecciones estaban formadas por documentos, instrumentos y aparatos de meteorología, plantas, rocas y restos de animales, incluidos fósiles. Los tres personajes van a ser fundamentales en la historia de las bibliotecas científicas y museos del Cono Sur. Segurola, por ejemplo, estuvo al cargo de la Biblioteca Pública de Buenos Aires y tras su muerte, su colección personal fue donada al Museo Público de Buenos Aires. Larrañaga dirigía la Biblioteca de Montevideo y entregó a ella su colección de libros. Muñoz, por su parte, donó sus colecciones a la ciudad de Buenos Aires para la creación de un museo que nunca vió la luz.

La unificación del saber

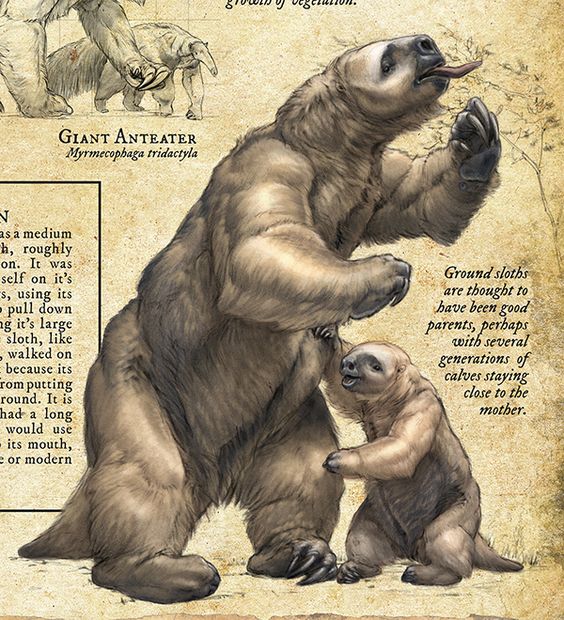

Leían, traducían y recopilaban obras científicas y se encargaban también de copiar libros y manuscritos difundiendo en la región textos de Linneo, Lamarck o Cuvier. Los tres clérigos eran muy minuciosos en sus trabajos y colaboraban entre ellos para sacar adelante sus obras. En 1814, Dámaso Larrañaga encargó a Bartolomé Muñoz que copiara del archivo general los restos del esqueleto de un gran animal prehistórico que se había hallado en Luján unas décadas antes, el llamado megaterio, para así poder estudiarlo con detenimiento.

Larrañaga, que en esos tiempos estaba inmerso en el estudio de la anatomía comparada y la clasificación de los mamíferos, seguía las discusiones que sobre estos restos de megaterio se estaban produciendo en Europa y estudiaba los nuevos fósiles en forma de coraza que estaban apareciendo en la misma zona de Luján. Muñoz reprodujo para Larrañaga no solo restos del megaterio si no que hizo muchos otros de los dibujos de la obra de su colega “Atlas de los Escritos de Don Dámaso Larrañaga”.

A pesar de que la región de La Plata estaba alejada geográficamente de los centros científicos internacionales de la época, estos tres sacerdotes lograron crear un círculo de conocimiento en el que desarrollaron el estudio de la Historia natural de manera moderna, aunando los métodos de observación sobre el terreno con el contraste teórico buscando en las obras de otros autores. Las numerosas visitas de estudiosos europeos a la zona atraídos por los hallazgos tanto de fósiles como de especímenes exóticos de flora y fauna se encargaron de difundir las opiniones de los curas rioplatenses más allá de las fronteras americanas. Los clérigos intercambiaban láminas, dibujos o muestras de sus colecciones por libros y documentos que traían los europeos.

El movimiento de saberes entre ambos lados del océano era continuo.

No sólo circulaban los fósiles, libros y escritos o dibujos, sino también especímenes reales conservados en alcohol. Además, también se movía mucha información de manera informal, rumores, chismes y habladurías que tenían, o no, base en la realidad. Los documentos, las muestras naturales y los fósiles descubiertos en América del Sur se convirtieron en preciados objetos comerciales.

La arqueología histórica Argentina

El naturaslista francés Aimé Bonpland visitó América entre 179 y 1804 por primera vez junto a Humboldt en una expedición científica para recoger muestras de especies que les llevó a recorrer el continente de norte a sur. Al regresar a Francia, Bonpland fue nombrado por Josefina Bonaparte encargado del palacio de La Malmaison en el que se encontraba la colección de plantas exóticas de los emperadores. A la muerte de la emperatriz, tiene la oportunidad de volver a Buenos Aires como profesor de la Facultad de Medicina y del Museo de Historia Natural y se muda allí a continuar sus investigaciones. Cuando llegó al Río de La Plata se puso en contacto con Dámaso Larrañaga para pedirle que le mostrara los huesos de megaterio que poseía ya que le había llegado el rumor, a través de los capitanes de los barcos que cruzaban el Atlántico, de que el sacerdote tenía restos de unas corazas del animal. Le rogó que le hiciera un dibujo descriptivo de los restos y le aconsejó que se guardara los fósiles para que pudieran ser estudiados y expuestos en Montevideo. Aimè Bonpland no fue el único europeo interesado por estos huesos.

En 1821, Larrañaga acogió a Auguste de Saint-Hilaire y su compañero Fiedrich Sellow. Eran los comisionados de las cortes prusianas y portuguesas que tenían el encargo de recopilar muestras para llevarlas a las colecciones reales. Saint-Hilaire y Sellow visitaron los fósiles que poseía Larrañaga e informaron a París y a Berlín que, tal y como el cura proponía, se trataban de corazas pertenecientes a megaterios.

El trabajo de estos y de otros naturalistas y su empeño por documentar y conservar especímenes y objetos y también por trazar mapas hizo que las redes de tráfico de mercancías naturalísticas y científicas se consolidara y que expedicionarios como Darwin, Sellow o el cónsul inglés Parish pudieran preparar expediciones propias de extracción de restos. Fue en una de estas expediciones cuando, en 1830, Parish encontró en El Salado un esqueleto de megaterio casi completo que envió a Londres William Clift presentó en 1832 en la Royal Geological Society.

Los fósiles de Argentina

A partir de 1830 uno de los contactos del cónsul Parish en la Argentina, el editor Pedro De Angelis, comenzó a hacerse con todos los objetos significativos sobre el pasado de esas tierras que caían en sus manos. Daba igual que fueran libros, mapas o dibujos, De Angelis compraba todo, pero tenía especial interés por los fósiles, que estaban bien pagados en Inglaterra.

En este afán de recolección de materiales para exportarlos, hizo copias de los objetos más importantes de las colecciones de naturalistas como Segurola intuyendo que pronto tendrían gran valor. Parish puso a De Angelis en contacto con el conservador de la colección que alojaba en Londres al megaterio, Clift, que era el suegro de Richard Owen, la persona que estaba a cargo de la descripción de los fósiles recogidos por Darwin en el Beagle.

De Angelis se convirtió así en el proveedor de fósiles americanos de la Royal Society. Poco a poco, De Angelis fue estudiando los fósiles y, lo que en un principio solo tenía un interés económico para él se convirtió también en interés científico. Comparando los dibujos de las placas de los caparazones de los fósiles de Saturnino Segurola y de algunas piezas que él también poseía y los restos de estaban en Londres llegó a la conclusión de que debía tratarse de dos especies distintas y así se lo relató a Clift en una de sus cartas. El conservador inglés también tenía grandes dudas de que el megaterio fuese un animal acorazado y así lo hizo público. Solo había una manera de salir de dudas y era consiguiendo más restos fósiles que probasen o descartasen si el megaterio tenía o no caparazón. En 1838, se estableció una nueva especie diferente al megaterio y que era la portadora de la coraza de placas, el Glyptodon clavipes.

Estos hechos afianzaron aún más el comercio de huesos entre las colecciones, tanto nacionales como particulares europeas y los naturalistas del Río de la Plata. Un comercio que siguió vigente y fuerte incluso después de la independencia.

Podgorny, Irina. De los sapos, curas, culebras, tipógrafos e ingenieros. La historia natural y la burocracia del saber en la América meridional (1790-1840) 2014 Historia crítica de la literatura argentina. Volumen Una patria literaria.

Si te gusta lo que hacemos y quieres que este proyecto siga creciendo, puedes apoyarnos en

PayPal.

Cada aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener vivo este proyecto independiente.