Las casas no solo nos cobijan: también nos observan. En su geometría dormida, el terror encuentra siempre un refugio. Desde los pasillos infinitos del Overlook Hotel hasta la mansión inclinada de los Usher, hay algo en los muros que recuerda al alma: su tendencia a agrietarse. El miedo no nace del monstruo, sino del espacio que lo contiene.

La arquitectura —esa disciplina que ordena la materia y el vacío— también puede deformarse bajo la presión del inconsciente. Y cuando lo hace, el hogar se convierte en escenario del horror. En el fondo, en cada muro y cada sombra late la misma verdad: la arquitectura y el terror comparten el arte de construir con lo invisible.

El miedo como fenómeno arquitectónico

En arquitectura, el miedo es una desviación de la armonía. No lo provoca la oscuridad, sino la disonancia espacial. Basta con que un pasillo sea demasiado largo, que una puerta esté desplazada unos centímetros de su eje, o que el sonido tarde un segundo más en rebotar contra las paredes, para que la mente perciba una amenaza. Lo siniestro —lo unheimlich, lo “no familiar”— se instala justo en esa grieta donde el orden se altera.

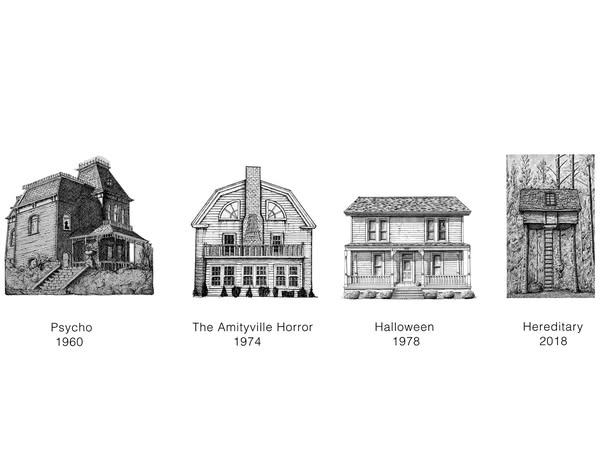

El arquitecto trabaja con la confianza: diseña lugares donde la gente debe sentirse segura. Por eso el terror se vuelve tan poderoso cuando esa confianza se traiciona. En Psicosis (1960), la casa que se alza sobre el motel Bates encarna una jerarquía moral: abajo, lo cotidiano y visible; arriba, lo oculto, la madre. Su silueta gótica sobre la colina es una advertencia visual, un símbolo de represión vertical.

El espacio ya anticipa la locura antes de que la historia la revele.

En El resplandor (1980), Kubrick llevó esta idea al límite. Los pasillos imposibles del Overlook Hotel, diseñados para que el espectador pierda la orientación, generan una inquietud constante.

El espacio es un laberinto mental: puertas que no conducen a donde deberían, ventanales sin correspondencia exterior, una escala que parece flotar entre lo monumental y lo íntimo. La geometría se rebela contra la razón, y en esa rebelión nace el terror psicológico.

La casa como reflejo del inconsciente

Desde Edgar Allan Poe, la casa ha sido un espejo del alma. En La caída de la casa Usher, el edificio se agrieta con la mente del protagonista: la fisura en la fachada replica la fractura interior. No es una metáfora forzada, sino un principio universal. La arquitectura —al igual que el cuerpo— expresa el estado de su habitante. Cuando la mente se corrompe, la casa se descompone.

Daphne du Maurier lo entendió con precisión casi arquitectónica en Rebeca. Manderley no es una mansión: es una presencia viva, un organismo que respira a través del recuerdo de la primera esposa. Sus pasillos, su disposición, sus habitaciones selladas son extensiones físicas del duelo. En esa casa, el espacio no se habita: se soporta.

Henry James, en Otra vuelta de tuerca, hizo de la mansión Bly un territorio ambiguo donde la percepción se distorsiona. La arquitectura se vuelve subjetiva: las paredes cambian según el miedo de quien las mira. Lo mismo sucede en La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. El edificio es una mente que piensa sola. “Ninguna línea vertical o horizontal es exactamente como debería”, dice uno de los personajes, y esa mínima imperfección geométrica basta para crear lo imposible: una casa viva.

Gaston Bachelard, en La poética del espacio, lo formuló sin terror pero con lucidez: “La casa es nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo”. Si el universo interior se perturba, el espacio también. El sótano representa lo reprimido, el desván el pensamiento, la escalera la conexión entre ambos. Poe, James y Jackson transformaron esos niveles simbólicos en arquitectura narrativa. Cada puerta cerrada es una frontera psíquica. Cada pasillo conduce al pasado.

El espacio fílmico y la arquitectura del miedo

El cine de terror ha convertido la arquitectura en protagonista. El espectador no teme tanto al asesino como al lugar que lo engendra. La cámara, como un arquitecto inverso, construye con la mirada.

En El resplandor, el Hotel Overlook es un personaje más: vasto, desproporcionado, lleno de repeticiones y ejes falsos. Kubrick jugó con la simetría axial para crear una sensación de control absoluto y, al mismo tiempo, de pérdida de orientación. Los niños corriendo en triciclo por los pasillos infinitos son una lección de ritmo espacial: secuencia, repetición, pausa. La arquitectura se convierte en partitura del miedo.

En Psicosis, Hitchcock entendió que una casa puede contar la historia de una mente. La escalera central —filmada desde arriba, como una espiral— es el eje que conecta los dos planos de la conciencia. Subirla es descender al trauma. Su geometría, vertical y cerrada, aprieta el aire hasta convertirlo en angustia.

Más reciente, El orfanato (2007) de J. A. Bayona explora la relación entre pérdida y espacio. La casa no es un lugar maldito, sino un depósito de emociones no resueltas. Cada puerta oculta un recuerdo; cada sombra, una ausencia. La luz natural, cuidadosamente dirigida, transforma los volúmenes en metáforas de duelo.

En Hereditary (2018), Ari Aster lleva la composición arquitectónica al extremo: los personajes parecen moverse dentro de una maqueta. Las paredes carecen de textura real, los espacios son perfectos, fríos, casi museísticos. Es la materialización del control familiar, del destino inevitable. La arquitectura es aquí una jaula estética: bella, pero mortal.

Y en la serie La maldición de Hill House (2018), Mike Flanagan convirtió la disposición de los espacios en una trampa temporal. Las habitaciones cambian de lugar, las escaleras no conducen a donde deberían, las ventanas miran a paisajes que no existen. La casa es un organismo en mutación, un cuerpo que sufre y se adapta. Esa inestabilidad espacial genera terror puro, porque desactiva nuestra brújula perceptiva.

El miedo arquitectónico no proviene del susto, sino del desajuste entre lo que el ojo ve y lo que el cuerpo espera.

Arquitectura y emoción: cuando el espacio enferma

El terror más eficaz no necesita fantasmas. Basta con alterar el equilibrio espacial. Un vestíbulo desproporcionado, un techo demasiado bajo, un vacío que no se justifica: la arquitectura puede enfermar al habitante.

En mi oficio lo he visto: el espacio tiene peso moral. Una escalera mal iluminada, un corredor sin fin o un volumen cerrado sin salida visual generan tensión psicológica. El cuerpo responde antes que la razón. La piel detecta la amenaza que la mente aún no nombra.

Por eso las casas abandonadas nos inquietan tanto. No es solo la ruina o el silencio: es la pérdida de función. Cuando un edificio deja de cumplir su propósito, se convierte en un cuerpo sin alma. La arquitectura vacía se siente culpable. Y nosotros, al entrar, sentimos esa culpa.

El horror arquitectónico surge cuando la estructura se desconecta del sentido. Un espacio sin propósito es siempre un espacio peligroso.

Los hospitales antiguos, las fábricas desiertas o los internados cerrados al atardecer comparten esa misma lógica: lugares diseñados para acoger vida, pero que ahora contienen solo memoria. La memoria, en arquitectura, es una forma de eco. Y todo eco, si dura demasiado, se vuelve lamento.

La casa como biografía emocional

En el fondo, toda casa narra una historia. Su distribución revela hábitos; su luz, carácter; sus proporciones, la idea que alguien tuvo de la felicidad. Pero también registra lo que se rompe: las grietas, los añadidos, las zonas tapiadas. La arquitectura del miedo no es una invención del cine: es la prolongación natural de nuestra relación con el espacio.

Vivimos rodeados de geometrías que nos afectan sin que lo sepamos. Un espacio bien diseñado nos calma; uno torcido nos altera. Por eso las películas de terror funcionan: porque tocan esa memoria corporal. Todos hemos sentido alguna vez que un lugar “nos mira”. Y casi siempre —si escuchamos bien— el lugar tiene razón.

La literatura y el cine solo amplifican lo que ya sabemos: que habitamos estructuras frágiles, tanto materiales como emocionales. Cuando una casa se vuelve hostil, lo que en realidad se revela es nuestra vulnerabilidad. La arquitectura, en el fondo, es un espejo del alma colectiva. Y el miedo es su reflejo más honesto.

El espacio que nos observa

Quizá el verdadero terror no esté en las casas encantadas, sino en las casas demasiado reales: las que ocultan rutinas vacías, silencios largos, pasillos sin conversación. El miedo cotidiano es arquitectónico: aparece en la simetría perfecta de un dormitorio sin uso, en el eco de un comedor que ya no se comparte, en la escalera que cruje aunque nadie suba.

Las casas, como los cuerpos, envejecen, guardan secretos, se defienden. Nos devuelven, con su geometría, la verdad que no queremos mirar. Porque el espacio no es neutro: tiene memoria, tiene tono, tiene voz.

El cine y la literatura han sabido darle forma a esa sospecha. Desde Poe hasta Kubrick, desde Hill House hasta Hereditary, el miedo siempre se construye. Y lo hace con materiales nobles: el silencio, la luz, el vacío.

Toda casa es, en el fondo, un espejo. Nos devuelve lo que tememos ver.

Si te gusta lo que hacemos y quieres que este proyecto siga creciendo, puedes apoyarnos en

PayPal.

Cada aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener vivo este proyecto independiente.